他說過最讓我佩服的話就是:

「學什麼方法論?海德格本身就是最好的方法論!」

九月十三那天,我到花蓮奔喪之後,阿邦和汪老師一起跟我談到,有什麼辦法可以讓小余用近似於「天葬」的方式回去天上的極樂世界。

我不只是在想什麼葬法的問題,而是又發現了小余和我之間共通的秘密:小余的靈魂要讓鳥,幾百隻飛鳥,把他帶上天。他是個鳥族。我好久以來就一直相信自己是鳥族的後裔:「天命玄鳥,降而生商。」大邑商亡國之後的族人不是有好多被集中安置在宋國嗎?我的祖先就是這樣來的。

但是,作為鳥族的我並不快樂,因為不知何故,我們這一整族人都沒辦法痛快飛翔:

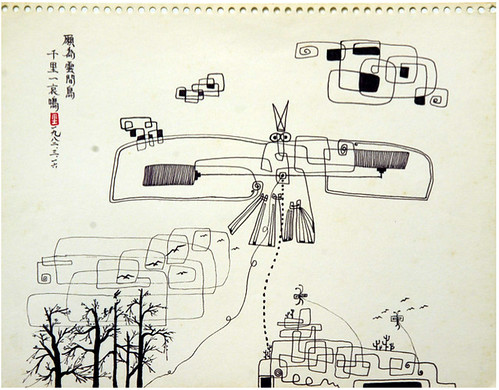

「願為雲間鳥,千里一哀鳴」是我一九八二年在美國留學時畫的。一九八五年回國後,我到了清華大學。在出國前,我已經知道小余是《張老師月刊》的總編,而那時的《張老師月刊》走大眾心理學路線,是我最最不喜歡的一條路線,所以我也沒太大的興趣去接近小余。但是,在一九八五年以後,狀況變了。我有三次被台大心理系邀去擔任碩士生畢業口試的口試委員。我對於其中兩篇論文非常不敢恭維,但就在小余邀我的那次,我發現他的學生竟然用有點海德格的調調寫論文。我讀完論文之後覺得不可置信。我以為海德格應該是我獨享的秘密──我在出國前當兵的那兩年中,曾經偷偷翻譯了一篇現象學心理學的論文[注], 該文中提到最重要的兩位現象學心理學家就是Binswanger和Minkowski,熟悉這兩個名字的人自然會曉得他們和海德格的關係。

當完兵,教了一年書之後,慨嘆「關中無可師者」,所以必須「負笈遠遊」,我就出國了。我以為我會在美國找到可以學習存在現象學的老師,但是,剛下飛機不久,拿著註冊單去系裡辦手續,和那裡的老美學長姊聊起我的志趣,他們竟然告訴我說:「那你得趕快轉學到山上或海邊的學校,因為那種老師全都退休到那些地方去靜養了。」我不扯很遠──這是我和小余共享的第二個秘密:他有一次在私底下和我喝茶聊天時,對我說:「今生最大的遺憾是沒碰過好老師。」我一聽,拍了桌子,大喊一聲:「我也是!」負笈遠遊的結果,是連接受我去讀存在現象學的指導教授,第二年也決定退休了,把我放了鴿子。「關中無可師者」──「關外亦然也」。

但小余繼續和我聊,沒有老師就自己讀,也帶學生一起讀,然後一起寫論文試試看。我讀過他指導的論文後,相信他是認真的──不只是和我一樣認真,還比我更認真。是的,他說過最讓我佩服的話就是:「學什麼方法論?海德格本身就是最好的方法論!」

我以前不敢這樣想,但在看過他的學生作品和他自己的著作後,我對他的宣言就深信不疑了。沒有好老師──這句話讓我們都得罪了不少心理學界的前輩──但我們都無意把這句冒犯人的話收回。在我們的靈魂深處,我們都願意自己來困而學之,並且要勉勉強強地,自己來擔當下一代學生的好老師。

我一直都知道,有些人對於小余的寫作老是愛批評說他佶屈聱牙、幽邈難通。我聽了就會冒火地站起來為他辯護,請批評者自己回去先把書看懂再說。不過,當著小余的面,尤其在他演講完畢後,我跟他君子論道,還是很喜歡挑他的語病,但他多半不會多作辯解,要嘛就是根本避而不答,所以我有些時候只好寫信跟他打破沙鍋問到底。我們的交情從來不會因為這樣的爭論而受到任何影響。我們至少相信──或是,現在我只能說,我相信──由於我們共享著兩種soul seekers的深奧秘密,所以,幾句話的爭論根本算不了什麼。

小余,你現在可以去天上自由翱翔了。

我可還得繼續在你的下方,在雲端哀鳴千里。

不過,時間大概也沒剩多少了,

我很快就會到一飛沖青天,去找到你的。

再會吧

My soul brother.

[注]宋文里(譯),1988b〈精神醫學的現象學及存在分析之臨床導論〉(Ellenberger, H. F. "Clinical Introduction to Psychiatric Phenomenology and Existential Analysis," in May, R. et al. (Eds.) Existence, New York: Basic Books, 1958, 92-124), 《思與言》,25(6): 593-624。偷偷翻譯的意思是:我在軍中上政治課時,沒聽課,而把原稿擺在膝上,逕自作我的翻譯。

沒有留言:

張貼留言